Автор: Екатерина Тертишникова

Первый государственный природный заповедник в России — Баргузинский заповедник на Байкале — был создан в 1916 году. Его организовали из-за катастрофического сокращения популяции баргузинского соболя, ценного пушного зверя Зверек оказался на грани исчезновения из-за бесконтрольной охоты и хищнического промысла. К середине 1930-х годов популяция соболя восстановилась, и заповедник перешел в категорию комплексных, а в 1986 году ему присвоили статус биосферного.

Основная цель заповедников — сохранить биоразнообразие, поддерживать экосистемы в естественном состоянии, защищая редкие виды животных и растений, например, сибирский кедр и байкальскую нерпу. Второе назначение — научные исследования, благодаря которым изучают эволюцию, миграции и влияние климата, что помогает разрабатывать стратегии охраны природы. Третья цель — образовательная: через экскурсии и музеи заповедники повышают экологическую грамотность и формируют ответственное отношение к природе.

Сегодня в нашей стране насчитывается более 13 000 особых охраняемых природных территорий (ООПТ), из которых 296 — федерального значения, а остальные 10,5 тысячи — регионального и местного. По состоянию на 2024 год, общая площадь ООПТ составляет 255,6 млн гектаров, что составляет около 14% от общей территории страны.

В последнее время на заповедных территориях стремятся развивать экологический туризм, однако это понятие до сих пор не определено в законе.

Отличие экологического туризма от обычного

Однако наплыв туристов часто становится вызовом для заповедников. В первую очередь, это небольшой объем финансирования для поддержания существующей инфраструктуры и создания новой. Для решения этого вопроса заповедник активно привлекает добровольцев, которые ежегодно приезжают на территории и помогают с обустройством экологических троп и работой на кордонах и стоянках, а также сотрудничество с благотворительными фондами, такими как, например, благотворительный фонд «Мой Алтай». Благодаря поддержке фондов в этом году в заповеднике проведены добровольческие смены и экопросветительские мероприятия.

Вторая проблема — нехватка квалифицированных кадров.

«Ее мы решаем вместе с Алтайским краевым детским экологическим центром. Это, в первую очередь, проект «Экогид Алтая» для школьников, которым интересно попробовать себя в качестве экскурсовода на особо охраняемых природных территориях. Программа состоит из очно-заочного обучения и экспедиции-сплава в национальном парке «Салаир» для самых активных ребят с педагогами», — рассказывает Эбель.

Одна из самых сложных проблем — это отходы, которые оставляют после себя посетители.

Многие туристы по-прежнему воспринимают туризм на ООПТ как обычное путешествие в другие места и продолжают вести себя также, как и в обычном туре — привозят множество упаковки, одноразовую посуду.

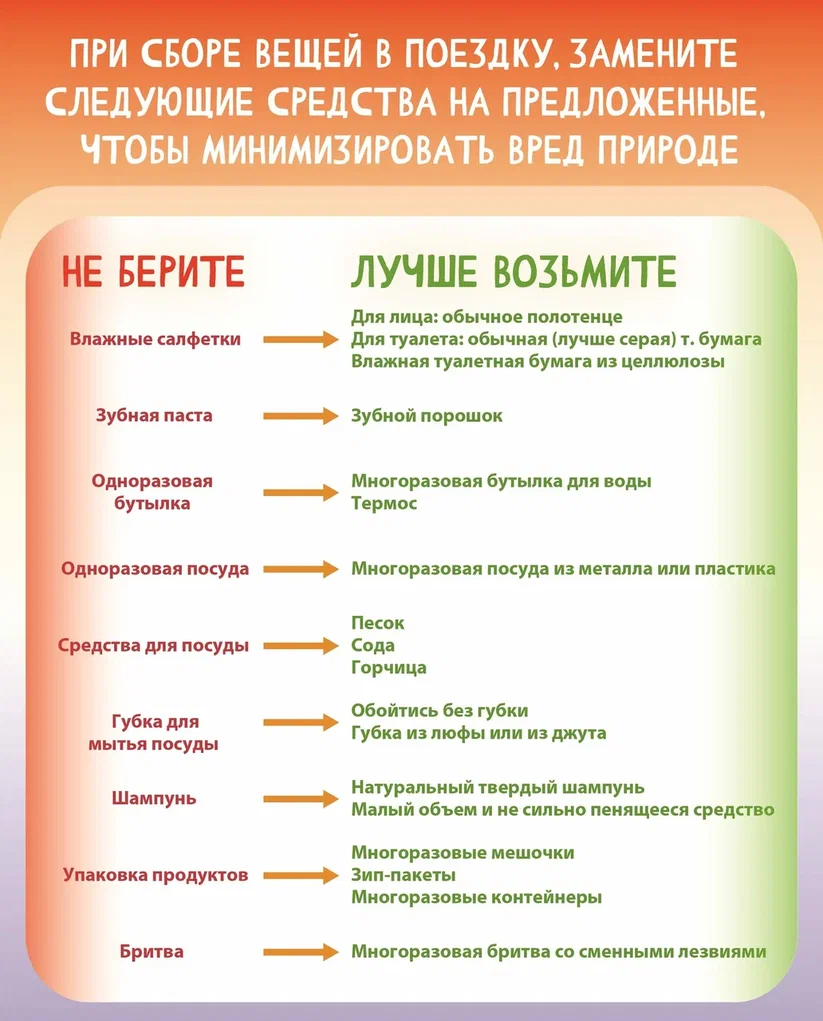

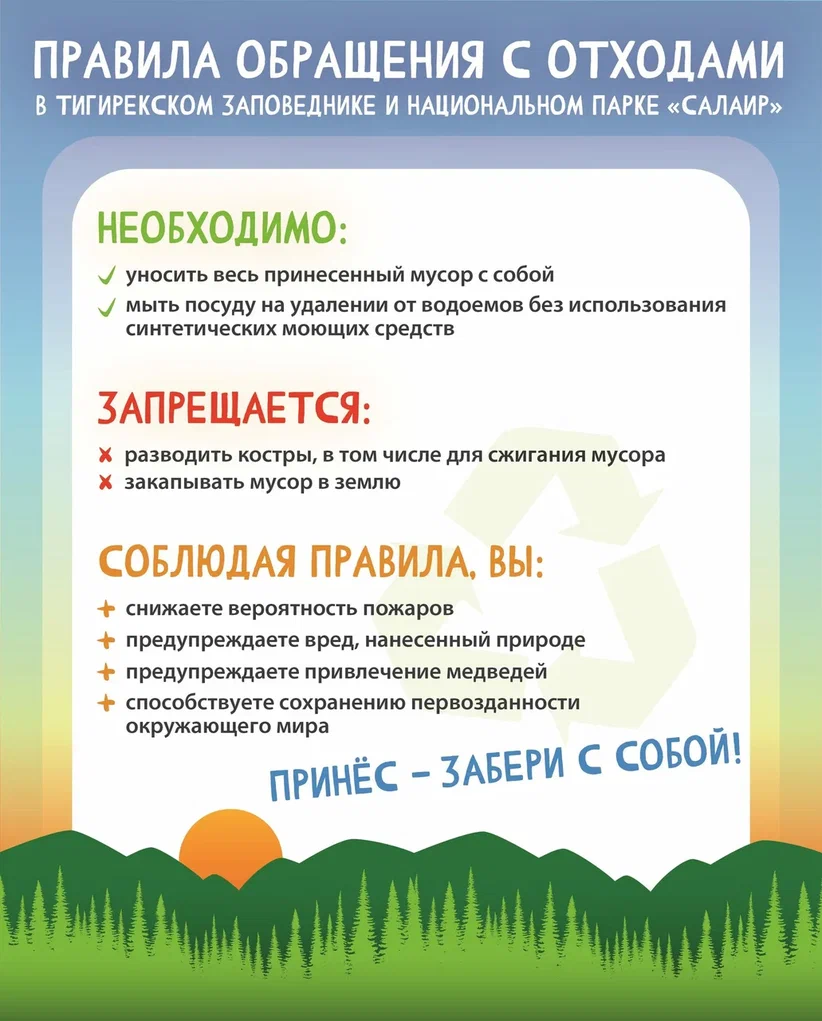

Команда заповедника разработала две памятки — правила обращения с отходами и рекомендации альтернативных вариантов снаряжения, которые минимизируют вред окружающей среде. Главное правило: «Привёз — забери с собой!».

В России есть и другие успешные примеры, демонстрирующие, как эффективно управлять отходами на ООПТ.

Например, в Кенозерском национальном парке на всей территории начали собирать вторсырьё и сдавать на переработку в 2019 году. В гостиницах и гостевых домах установлены вёдра для раздельного сбора отходов с разноцветными наклейками, а рядом с гостиницами — оборудованные площадки с отдельным контейнером для вторсырья.

Гости нацпарка могут положить в специальные баки пластиковые бутылки, ёмкости из-под бытовой химии, пакеты, алюминиевые банки, а макулатуру можно оставить на стойке администрации.Ещё один пример — Байкальский заповедник, который ввёл систему раздельного сбора отходов с 2008 года, постепенно расширяя спектр категорий для вторичной переработки или утилизации.

К 2018 году Байкальский заповедник завершил оснащение инфраструктурой для раздельного сбора мусора на ключевых точках. Раздельный сбор налажен на главной усадьбе заповедника, в информационных центрах «Байкал заповедный» и «Мелодия рассвета», в домах для гостей, на пункте кольцевания пернатых «Байкальская», а также на площадках эколого-туристических баз «Омулёвый», «Речка Мишиха» и «Речка Выдриная».

На этих участках размещены четыре типа контейнеров, каждый из которых предназначен для конкретных отходов: для пластиковых и стеклянных бутылок, для алюминиевых банок, а также батареек.